はい、みなさまこんにちは( ゚Д゚)!

次回に続き、塩害用の端末処理作業の紹介になります(; ・`д・´)

前回は外装の剥ぎ取りまでいきましたので、

今回はそこから順をおって解説していきたいとおもいます(; ・`д・´)

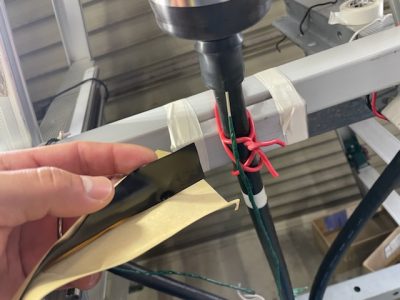

外装の剥ぎ取り330㎜が完了したら、こんな感じになっています(; ・`д・´)

次に遮へい銅テープを、45㎜まではぎとります(; ・`д・´)

遮へい銅テープの上に巻いている保護の紙テープは全部取ってもらって

大丈夫です(‘◇’)ゞ

青相の先端部分は、わざと失敗して、刃を入れすぎたのですが、

白い保護テープをむいていくと、

中身の遮へい銅テープも切断してしまっていますね(; ・`д・´)

ただ、ここの傷辺りは、今から全部とっぱらってしまうので

問題はありません(; ・`д・´)

重要なのは、この根元に傷がついていないかということだけです(‘◇’)ゞ

遮へい銅テープがでてくると、その上に色識別テープがあり、

色の並びが間違えていないか、再確認しておきます(‘ω’)

この色テープも不要なので、根元で切りおとします(; ・`д・´)

外装から45ミリのところに、同封のすずメッキ線を

2重に巻きます(‘ω’)

先端から順番に、遮へい銅テープをとっていきます(‘ω’)

最後は、すずメッキ線にそって、遮へい銅テープで

こでながら引きちぎる形にしますが、

ちからの入れ具合で、銅テープがクシャることがあるので、

私は、すずメッキ線の上に刃を垂直において、その刃で引きちぎる

ように遮へい銅テープを除去します(‘ω’)

ここの切り口はできるだけ滑らかにします(‘ω’)

失敗したら、ニッパーやナイフで切り口を剪定するのですが、

この下に巻いている半導電層という黒いものは、高圧ケーブルの中の

心臓部であり、一番ストレスのかかる部分です(‘ω’)

傷一つつけてはいけません(; ・`д・´)

銅テープは素手でごちょごちょ触ってたり作業してたら、簡単に切れて

血がついたりします(; ・`д・´)

滑かに切り口をそろえるのに必死で、この半導電層に傷をつけないように

注意します(; ・`д・´)

はい、3本とも、遮へい銅テープをはぎとるとこんな感じ(; ・`д・´)

同じ要領で、遮へい銅テープより10㎜上の箇所にすずメッキ線を

巻いて、半導電層をはぎとります(; ・`д・´)

すずメッキ線をしっかり巻いていないと、このはぎ取るときに、

巻がほどけて、くるくると下のほうまで、ばらけてしまいます(; ・`д・´)

そうなると、もとに戻して綺麗な巻きになりにくいので、寸法がくるって

しまいます(; ・`д・´)

さて、これで、次は先端を心線までシースをむきます(; ・`д・´)

先端から55㎜を心線まで向いて、20㎜の間で

斜めになだらかに鉛筆削りをします(‘ω’)

今の時代、ナイフで鉛筆削りといってもピンとこないかも

しれませんが、

この形を全部鉛筆削り方式でつくるには時間もかかりますし、

心線に刃がどうしても当たって傷つけてしまうので、

私のやり方としては、まず

先端から75㎜から先端方向に20㎜までの間で

鉛筆削りをしておきます(‘ω’)

それから、先端55㎜の部分を縦に刃を入れ、

ニッパーで開くと、素早く傷がつかずに硬いシースをむくことが

できます(‘ω’)

先っちょは、ヤスリをかけて、バリをとります(‘ω’)

外装から120㎜以上下がったところに、色別テープを

各電線に巻いておきます(‘ω’)

後でもいいのですが、もう少ししたら手がべたべたになる

可能性があるので、さきにやっておきます(‘ω’)

そして、仮に取り付けた、すずメッキ線を外します(‘ω’)

遮へい銅テープの切り口はニッパーの柄の部分などで軽く押さえて、

シースに沿うようにして滑らかにします(; ・`д・´)

ここまできた時点で、シースを清掃します(‘ω’)

ふつうのエタノールだと、水分が含まれています。

したがって、無水エタノールを使用し、シースをふきふき

します(‘ω’)

普通のエタノールで清掃すると、水分をつけてしまうような

ものなので、必ず無水エタノールですぐ揮発するようにします☆

この部分に水分は一滴もいれないのが重要なのです(‘ω’)

だから雨の日に、ブルーシートかけて端末をあげるなど

工程に余裕がなかったとしても、私はしたくないです(; ・`д・´)

数年後、それが原因でケーブルがパンクしたら自分の責任に

なりますもの( ;∀;)

清掃がおわれば、次に、ACPテープを巻きます(‘ω’)

遮へい銅テープの切り口から10㎜下から、先端方向へ40mm

巻き上げて、往復してまた戻ってきます(‘ω’)

そうすると、一枚ちょうど使い切る長さになってます(‘ω’)

ややひっぱりながら、でもシワにならないように巻くのはなかなか

難しいです(; ・`д・´)

乾いた焼きのりのように、粘着性があまりないので、2分の1掛けで

まいていくのですが、3分の1掛けくらいで緩やかに巻いていかないと

隙間ができてしまいますので注意です(; ・`д・´)

巻き終わるとこんなかんじです(‘ω’)ノ

神経を使う部分はここまでと言いたいですが、

あと一つのこっています(; ・`д・´)

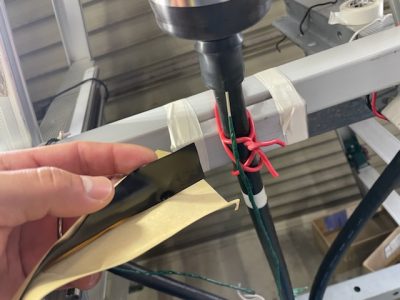

次に、接地金具の取付です(; ・`д・´)

別に巻かなくていいのですが、接地線に、ビニルテープを巻いて

おきます(‘ω’)

後で、クネクネ巻いたりするのにポキッと根元で折れる可能性が

あるのでチョット補強の意味も兼ねて緑テープでも巻いておきます(‘ω’)

外装のむき始め箇所から、5ミリ上に、接地金具をはさみます(‘Д’)

ちょっと指で広げてからパチンとはさみこみますが、

金具を斜めに挟もうとすると、遮へい銅テープに食い込んで、

傷がついたり亀裂が入ってやり直したことがあるので、

ここでも気をぬかないほうがいいです(; ・`д・´)

そして、この金具を保護する白いテープをまきます(‘ω’)

ここまでくると、あともう一息です☆

同封されている潤滑油を付属のビニール手袋を着用して

シースをヌリヌリします(‘ω’)

結構たっぷりめに塗っても大丈夫です(‘ω’)

半導電層には塗る必要はないですが、塗ってしまっても大丈夫です(‘ω’)

心線とかにも塗っても塗らなくてもだいじょうぶです(‘ω’)

そして、普通のアサヒニューパッド100ですと

本体の口元にも潤滑油を塗って差し込むだけなのですが、

今回のアサヒニューパッド200は、本体に栓がしていますので、

まずこの白い栓をぬきます(; ・`д・´)

知らない人は最初びっくりするくらい引っこ抜く力が必要です(; ・`д・´)

硬いシースや外装を剥くのを1とすると、4か5くらいのパワーが

必要です(; ・`д・´)

コツはぐりぐり回しながら引っこ抜くのですが、

200sqの入線作業でもしているくらいの握力と腹筋が必要です(; ・`д・´)

引っこ抜くと、こんな長いものが入っています(; ・`д・´)

そんな長いもんで栓しなくても、、Σ(; ・`д・´)

そして、こちらの入り口にも潤滑油を塗りますが、

説明書には中のほうにも塗るようにかいてあるので、

第2関節くらいまで指を入れないと、そこには到達しませんが、

指が太いので、はいりません(; ・`д・´)w

そして、本体を一気に挿入します(; ・`д・´)

結構入らない(; ・`д・´)

あと一センチくらいが硬くて入りにくいですが、根性で

なんとか挿入します(; ・`д・´)

外装のむき始め、先端より330㎜の箇所まで、本体が到達すれば、

圧着箇所までちゃんと心線が到達していることになります( `ー´)ノ

そして、圧着箇所が×印してあるので、圧着します(‘ω’)

間違えて、圧縮接続しないこと(; ・`д・´)

そして、下部の仕舞をします(‘ω’)

緑テープを巻いた接地線を同封のパテを巻いたのちに

シースに沿わしてから、本体下部をペロンと下方向にさげます(‘ω’)

結束バンドで固定して、アサヒPテープを巻いて保護(‘ω’)

これで端末処理材としては作業完了です(‘◇’)ゞ

私はいつもこのついでで、高圧引下線のPDCもつけてしまいます(‘ω’)

PDCを1~2メートル切断したものを各相につけていきます(‘ω’)

この200用の銅管端子は 今度は【圧縮】接続します(‘ω’)

PAS(高圧期中開閉器)のリード線も圧縮端子の銅管端子をつけますので

圧着、圧縮を間違えないように気をつけます(‘◇’)ゞ

PDCと端末本体の端子をSUSのマメボルトで接続します(‘ω’)

緩まないように、スプリングワッシャーはちゃんといれます(‘Д’)

3相とも接続したら

接続部をアサヒPテープを巻きます(; ・`д・´)

融着テープでもいいですが、Pテープが2巻も同封されているので

ボンボンに巻きまくってもあまります(; ・`д・´)

まきおわったら同封のゴムカバーをかぶせます(; ・`д・´)

碍子に当たるちょっと手前までで、少し隙間をあけておきます(‘ω’)

万が一雨がこの中にはいったとしても、排水できる隙間を確保

しておくということですね(^^)/

ゴムカバーの上部は水が侵入しないようにガッチリテープを巻きます(; ・`д・´)

念のため、自己融着テープを巻いて隙間をきっちり埋めてから、

アサヒPテープを巻いたら、やっとすべての工程は

完了です(‘◇’)ゞ

長きにわたって解説してきましたが、これでやっと完了です(‘◇’)ゞ

停電工事でこの責任重大な作業を、復電時間をきにかけながら

いつもするので、結構精神的に疲れます(; ・`д・´)

入線が手間取ったら、復電迄の時間の余裕も無くなりますし、

なにせ、失敗は許されません(; ・`д・´)

一発勝負です(; ・`д・´)

これは当事者にならないとわからない気持ちなのですが、

一回でも経験すると、電気工事士としての戦闘力はグンと上がることは

間違いありません(; ・`д・´)

端末をあげてから、主任技術者による、高圧ケーブルの

絶縁耐力試験を実施します(; ・`д・´)

最大使用電圧の10,350Vを連続10分間かけます(; ・`д・´)

ドキドキの10分間です(; ・`д・´)

ぜひみなさんにも味わってほしい緊張感です(; ・`д・´)