はい、みなさまこんにちは( ゚Д゚)!

今回はPAS取替の模様をお伝えします(*’ω’*)

一般の方々はピンとこないと思いますが、高圧受電している

施設などでは、キュービクル(電気室)があって、

その近くに

電柱が建っていて、その電柱の上のほうに変な装置がついて

いるのを見ると思います(*’ω’*)

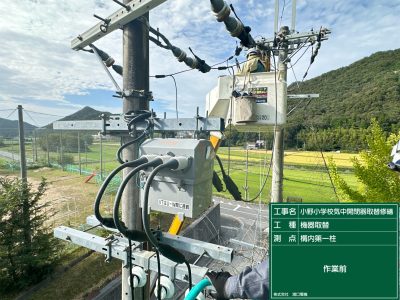

↑これが高圧気中開閉器(PAS)です(; ・`д・´)

こちらが、某小学校の正門ちかくにある、

構内第1柱、、

そして、上に乗っかっている、これがPASですね(; ・`д・´)

今回は、このPASが不良ということで、正しく動作しないので

交換になります(*’ω’*)

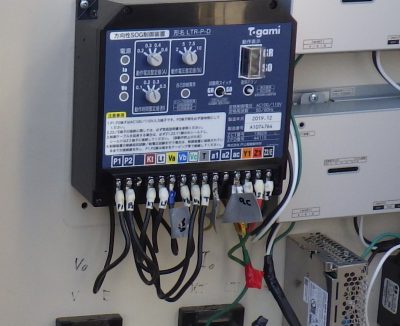

電柱のしたのほうに、箱があり、

その中には、SOG制御装置というものがはいっています(*’ω’*)

簡単にいうと、

雷や短絡などで、大きな電流が電路に流れた際に、

瞬間的に、電気を切る信号をここから出します(*’ω’*)

検知した信号により、上部のPASが瞬時に切れて、

電気室や職員室に、警報が流れたりする仕組みになっています(*’ω’*)

PASとセットでこのSOGも交換します(*’ω’*)

はい、製品が届きました(*’ω’*)

約60キロくらいのこのPASを柱上で効率よく交換する為に、

弊社は、バケット車を少々改造します(; ・`д・´)

要は、この装置を電柱から外して、同じように付け替える

だけなのですが、

なんせ重たいので、よっこいしょと持ち上げて、

バケット車の中にいれるには少々重くて大変です(; ・`д・´)

重たいPASになると、2人でも担ぐことは難しく、

ウインチ付きの高所作業車にて吊り上げるか、

↑ユニック車のウインチで吊り上げて、作業したりします(‘ω’)

これは平成23年度に弊社が施工している様子ですが、

ユニックとバケット2台必要になるので、

現代においては、経費がかかるのであまり得策とはいえません、、。

なので、ウインチがついた特殊な高所作業車をもっていれば

一人でもPAS交換作業は可能なのですが、

リース会社で高所作業車をかりてきたら、たいていそんな

いい装備はついているわけはありません、、。

この黄色いバケット車はウインチ付きであるにも関わらず、、

弊社は、ユニック車も所有していたので、2台で作業して

いましたが、

近年、LED化に伴い、両車両とも使用頻度が激減してしまった

為、現在はその都度リースして作業しています(; ・`д・´)

このようにリース車はFRP製の箱付のバケットか

鉄のフレーム仕様のバケットなのですが、

柱上にひとり乗り移って、作業すれば、

全然2人で、ウインチ無しで作業は可能(‘ω’)

バケットの中まで入れ込むのは大変なので、

フレームの上に歩み板を2枚渡して、その上に

PASを置いて、、みたいなやり方がほとんどだと思います(; ・`д・´)

しかし、その方法も落下する危険があるので、

バケットの側面に、PASを置く架台みたいなものを

仮に設置してしまおうと考えました(; ・`д・´)

ステップ代わりに、柱上に登り映る際にもつかえますし、

頑丈にLアングルで製作(*’ω’*)

滑らないように、PASを置く箇所は分厚い木板を置いて

完成(*’ω’*)

こんな感じ(‘ω’)

電柱に角材の腕金具がついていて、その角材にPASは

ぶら下がって固定されているだけなので、

その真下にバケットをつければ、

ほとんど持ち上げることなく、この仮置き台にポンと

置く形にできて、負担が大幅に軽減できます(‘ω’)

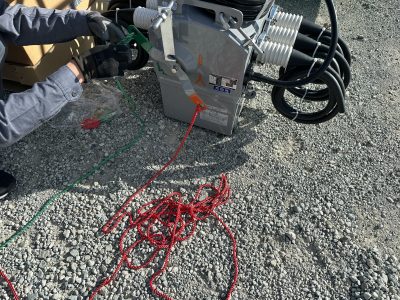

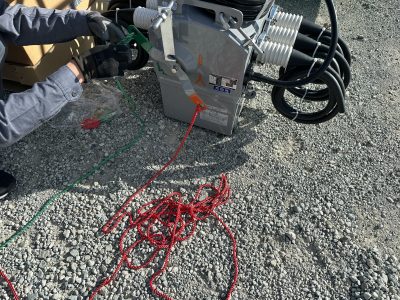

さて、入り、切りの操作紐を準備しておきましょう(*’ω’*)

手動でスイッチを入り切りするための紐を柱のしたまで垂らして

おいて、

有事の際は、この紐を操作して復電するわけです(‘ω’)ノ

さて準備が整ったところで、、

次回へ続く(; ・`д・´)!