はい、みなさまこんにちは( ゚Д゚)!

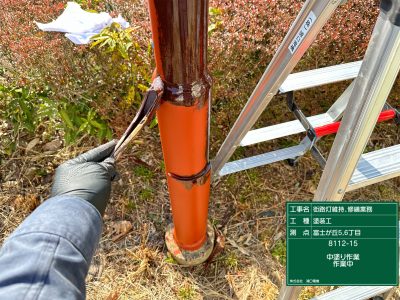

高所作業車の塗装、改造がつづいております(*’ω’*)

高所作業車、塗装修繕⑥!

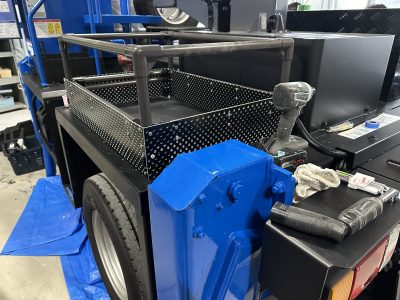

前回、右側の荷台フレームが完成いたしました(*’ω’*)

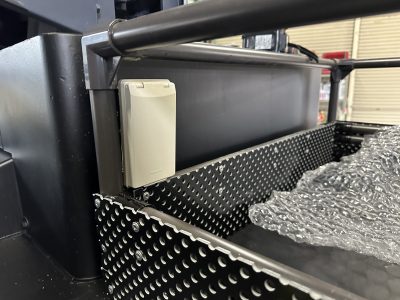

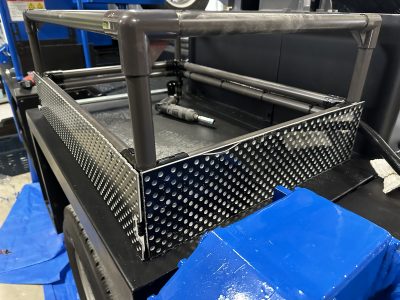

今度は助手席側にも同じようにフレームにパンチングを

貼付けしていきます(*’ω’*)

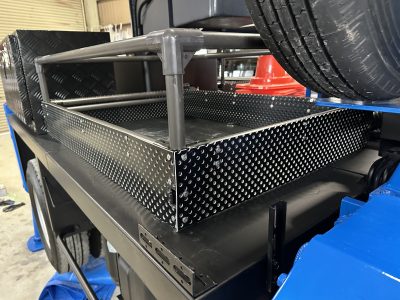

出来上がり(*’ω’*)

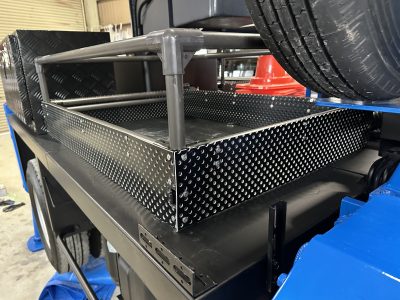

荷台は黒で統一されているので、締まって落ち着いて

みえますね(‘ω’)

このフレームたちもバケットの昇降装置が旋回しても

干渉しないように高さを決めています(*’ω’*)

あと安全区画に必要な小道具たちの収納(*’ω’*)

アウトリガの敷板置場は完成しているので、

この付近にカラーコーンの矢印板やコーンバーを収納

したいので、

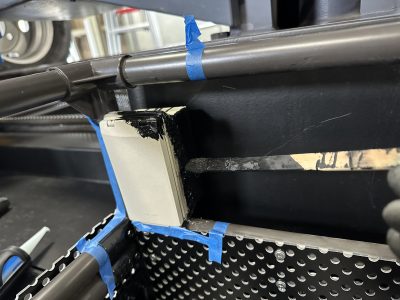

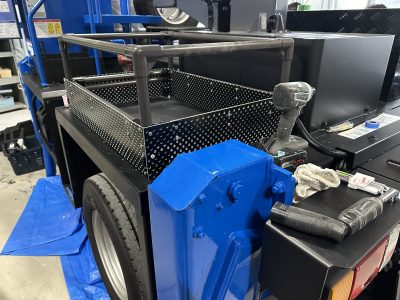

この階段下に収納するフレームを作成します(*’ω’*)

こんな感じかな(*’ω’*)

固定する前に塗りにくくなるところは、塗装しておいて、

そして固定します(*’ω’*)

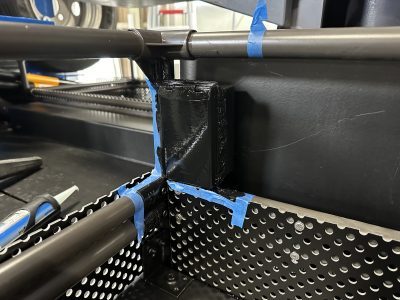

出来上がり(*’ω’*)

これは、カラーコーンの後ろに普段おいておいて、

階段の開口部から取り出せるようにしてるので、

直すときも、カラーコーンが邪魔になりません(*’ω’*)

こういう感じですね(*’ω’*)

工事中、矢印板などは道路などを規制する際に、必要

なのですが、いちいち軽トラに載せて併走したり、

せっかくのフレーム荷台にカラーコーンや看板を載せて

しまうと、もったいないです(; ・`д・´)

これまたゴムバンドぷらすカラビナで、落下防止措置を

念のためとっておくことで、

激しい走行や高速道路の走行でも安心(*’ω’*)

さて、こちらは反対の運転席側のフレームですが、

一番前にエルアングルを取付していました(*’ω’*)

このわずかなスペースを私は見逃しません(; ・`д・´)!

先ほど造った、矢印板や看板収納場所からコーンバーを

4本ほど収納できるスペースを発見(; ・`д・´)

はい、こうなるわけです(‘ω’)

で、最初、このアングルにコーンバーの輪っかを

くくったらいいかなと思っていたのですが、

毎回毎回出し入れするたびに固定するのも面倒なので、

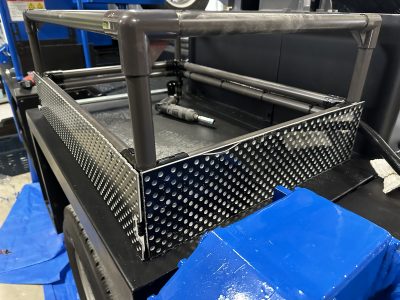

余ったパンチングでここも囲ってしまいます(‘ω’)

これで固定しなくても落下しません(‘ω’)

階段廻りがスッキリ片付きました(‘ω’)

カラーコーンも昇降装置の旋回に関係ない場所で、

こう見えていま10個収納してます(*’ω’*)

カラーコンの重りも数個格納してます(‘ω’)

それ以上必要な場合は、長い区間道路工事するので、

軽トラかダンプが一緒に現場にいくので、

そちらに大きな看板や大量のカラーコーンを載せるとして、

普段の高所作業車一台だけの修繕の区画ならば、

6~8個程カラーコーンがあれば十分です(*’ω’*)

、、さてあとは発電機用のコンセントの仕舞です(‘ω’)

、、次回へ続く(; ・`д・´)!