はい、みなさまこんにちは( ゚Д゚)!

自社でSUS製品の支持材加工準備をしていた現場で

動力回路のコンセント増設工事に赴いた回です(‘ω’)

ステンレス支持材加工準備!

電気工事士などの勉強をしていたり内線規程では、

湿気の多い場所は、E管、G管などの金属配管工事は

錆びる為に、VE管などの樹脂管を用いる

なんてよく書いてありますが、

常に、蒸気や設備を水洗いするような場所に電線をはわす

場合、、

樹脂管では、何かモノが当たれば破損しやすいですし、

蒸気や温度によって変形したり溶けたりするため、

そのような場合は、やむを得ず『ステンレス配管』

で施工します(‘ω’)

過酷な環境下でも、強固で且つ錆びないので最強ですが、

コストもまた最強です(; ・`д・´)

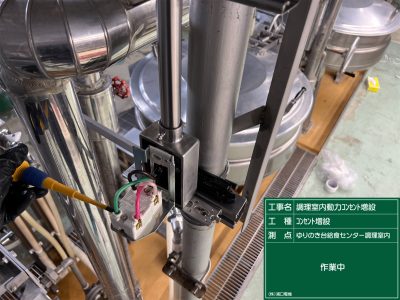

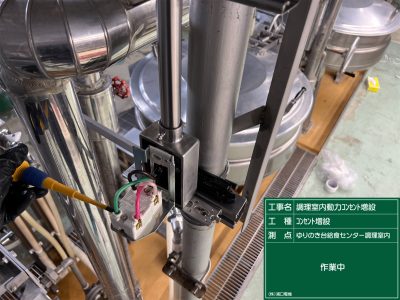

このスイッチボックス、、、

これだけで、一万円越えます、、(; ・`д・´)

さて、そんなこんなで、動力コンセントはこちらの既設のもの

から電源を分岐し、、

この大きな下り天井の中を配線し、

手前にみえている脚立の場所へ、

ステンレス配管にて立ち下がって、コンセントを設置します☆

この蒸気配管をりようして、配管を立下げてくるわけです(‘ω’)

使用材料です(‘ω’)

支持材は加工済なので、配管だけ寸法切するだけになります(‘ω’)

まずコンセントの位置を決めてしまいます(‘ω’)

蒸気配管にUボルトでハンガーレールを固定します(‘ω’)ノ

そして、立ち上がって、壁のほうへ貫通する位置を確認。

ちょっと天井にのぼってみます(‘ω’)

中は広々としていて、どこで貫通しても、支持はできそう(‘ω’)

ということで、ステンレスパイプを長さを決めてしまって

切断、バリ取りします(‘ω’)ノ

配管を立ち上げて、ノーマルまで取付(‘ω’)

横引き配管をする為の貫通穴をあけます(‘ω’)ノ

ちょうど、横桟にぶち当たったため、配管の固定がしやすい

場所です(‘ω’)ノ

電線を天井の中から、外へ立下げ分、蹴りだします(‘ω’)ノ

だいたい立下げて、コンセントまでいく長さをだして、

いもすけで入線しながら配管を固定します(‘ω’)ノ

配管も貫通してきたところで、

天井内の横桟にサドルで固定します(‘ω’)ノ

天井内はダクト関係が埋め込まれていますが、

高さがあるので、電気屋さんてきには全然やりやすい環境!

既設の動力コンセント上のジョイント部まで配線(‘ω’)ノ

電源を取り出して分岐接続完了(‘ω’)ノ

露出部の配管の調整をして固定していきます(‘ω’)ノ

ハンガーサドルで支持します(‘ω’)ノ

既設のコンセントを開けて、相の確認をしてから、

今回増設するコンセントも結線します(‘ω’)ノ

蒸気や水洗いした水分が入らないように、

べっちょりと防水処理を施して、

作業完了です(‘◇’)ゞ

絶縁、電圧を確認して作業終了(‘ω’)ノ

天井から吊り下げたり、もっときれいに頑丈に施工もできますが、

できるだけコストを抑えてとの指示だったので、

予算に応じて施工しました(*’ω’*)

見た目よりも、機能性、耐久性を重視し、

最低限の仕様でコストを抑えるのというのが昨今の主流です(‘ω’)

20年程前はバブル後で景気もまだよかったので、

もっと綺麗に、もっと材料も良いものを選定したり、

作業員も2人でできるところでも3,4人でかかっても

工事費がでるという時代でした(; ・`д・´)

ですが、世間でたたきあった結果、

『この値段ならなんとか大丈夫』的な価格帯で落ち着いて

しまったために、

【1人や2人で作業しないと、赤字になる】 時代になって

しまいました(; ・`д・´)

なので、見積り時に、何人で何日かかるか

しっかり把握しておかないと、せっかく工事を受注しても

損してしまうこともあるので、

できるだけ一人で作業できる施工方法を想像しながら

現場調査するようにしてます(; ・`д・´)

物価も上がり続ける世の中、、

建設業に携わる我々は我々で、生き残っていくために、

少人数で細々と、最低限のニーズに応えれる戦力で動く

そういう小さな中小企業が勝ち残る時代なのかも

しれない、、(; ・`д・´)